대한민국의 미래를 준비하는 여시재와 함께 해주십시오. 회원가입으로 여시재의 다양한 활동에 참여하실 수 있습니다.

- 인사이트

- |

- 다음 단계 시대 가치

[여시재 인사이트 / 4차 산업혁명 시대 정부의 역할 2] 정부가 산업에 대해 무엇을 아느냐고? 그렇다면 기업은? - 시장에만 맡겨선 혁신 일어나지 않아, 정부의 역할 더 중요해지고 있다

<들어가는 글>

축구를 회화에 비유해 보자. 반듯한 직사각형 구장은 캔버스, 저마다 개성을 지닌 선수들은 다양한 컬러의 물감, 그리고 선수들을 이끌고 다니는 공은 물감을 칠하는 붓이다. 그렇다면 화가는 누구인가? 바로 심판이다. 심판은 단순히 반칙을 적발하고 페널티를 부과하는 감시자가 아니다. 심판은 게임 전체를 이끌고 연출한다. 과열된 경기를 식히고 느슨한 흐름을 다시 조이며 …. 감독이 한 팀의 리더라면 심판은 경쟁하는 두 팀이 빚어내는 예측불가의 드라마를 이끄는 리더다.

이 비유는 경제에 대해서도 적용할 수 있다. 기업의 CEO들이 산업의 주역 같지만 이들이 서로 부딪히고 경쟁하는 어지러운 시장의 상호작용을 조율하는 것은 정부다. 보수 진영은 작은 정부를, 진보진영은 큰 정부를 지향한다고 한다. 하지만 오늘날의 진짜 이슈는 정부의 크기가 아니다. 크기를 가지고 논쟁을 벌이는 것은 본질을 잘못 짚은 것이다.

혼돈과 혁신의 시기, 정치 양극화 시대에 정부의 역할을 살펴본다.

(글 싣는 순서)

1. 정치 양극화 시대의 경제정책 - 정책 융합이 답이다

2. 혁신을 위한 기업정책 - 네트워크와 조직의 경제학

3. 앙트르프러너 국가, 정부는 지원자가 아니라 선수

경제성장이 시장 통해 이뤄진다고?

사실이 아니다

지금 높은 수준의 소득과 삶의 질을 구가하는 선진국들은 어떻게 빠른 경제성장을 달성했을까. 애덤 스미스는 <국부론>에서 정부에 “나서지 말라”고 했다. 정부는 야경국가로서 도둑을 잡는 일에 전념하고 경제는 시장에 맡기라는 것이다. 오늘날의 시장근본주의, 신자유주의, 주류경제학이라는 도도한 우파 사상의 연원이 이것이다.

그러나 실제 경제성장의 역사를 연구해 보면 이와는 다른 ‘팩트’가 드러난다. 성장은 결코 시장을 통해서 이루어지지 않았다. 정부가 도둑이나 잡으러 다녔다면 시장은 영원히 단순재생산을 반복했을 것이다. UC 버클리의 경제학 교수 스티븐 코언은 “보이지 않는 손이 시장 기능의 마법을 구사하기 위해서는 우선 정부가 그 팔꿈치를 들어 적당한 위치로 올려주어야 했다”고 말한다.

혁신은 시장에서

절로 일어나지 않는다

한국의 고도성장사도 결정적 증거다. ‘한강의 기적’을 시장 메커니즘에 의해서 달성할 수 있었을까. 한국의 고도성장은 강력한 정부와 근성 있는 기업들, 그리고 가난에서 벗어나고자 하는 근면한 노동자들의 합작품이었다. 정부는 성과 목표의 제시와 자원배분의 재조정을 담당하고 최전선에서는 기업이 뛰었다.

기업이 곧 시장이라는 착각이 있다. 그러나 그렇지 않다. 정부와 기업은 어떻게 시장이 못하는 일을 하는가? 정치적 리더십과 기업 CEO의 리더십이 시장을 넘어서는 비전과 뚝심으로 위험을 무릅쓴 선택을 밀고 나가는 곳에 성장이 있었다. 성장에는 개성 있는 리더가 필요하다. 리더 없이 익명의 군중이 이합집산하는 시장에서는 오직 확실한 것, 익숙한 것, 검증된 것만이 받아들여진다. 증기기관, 비행기, 자동차, 전구, 컴퓨터…, 그 어떤 혁신도 시장에서 저절로 생겨나지 않았다. 정부, 앙트러프러너(기업가), 모험적 투자자가 ‘보이지 않는 손’의 팔꿈치를 들어올렸다.

대기업이 시장경제 주역인 줄 알지만

원리상 공산국가의 ‘계획경제’와 유사

정부가 재벌과 대립각을 세울 때면 보수 세력은 “시장을 이기려 하지 말라”고 정부를 비판한다. 재벌도 당연히 시장이라는 고정관념에서 나온 인식이다. 물론 기업은 소비자와 함께 엄연히 시장의 한 구성요소다. 그러나 경제학이 말하는 이상적 시장은, 무수한 익명의 작은 기업들로 이루어진 완전경쟁 시장이다. 전 세계를 주름잡는 거대 다국적기업은 이와는 차원이 다른 존재다.

기업은 확대되면서 시장을 자기 조직으로 대체해 간다. 간단한 예로 한 회사의 직원 수가 늘어나면 사옥 내에 사원식당이 생긴다. 인근 식당가라는 ‘시장’이 사원식당이라는 회사 내 ‘조직’이 되었다. 식당뿐이겠는가. 대기업들은 사내 복지라는 이름으로 수많은 시장을 안으로 끌어들인다. 글로벌 대기업들은 직원들이 살아갈 도시까지 만들지 않는가. 대기업은 기존의 시장 거래를 체질적으로 내부화해 간다. 시장경제의 주역인 줄 알았던 대기업은 원리상 공산국가의 ‘계획 경제’를 구현하고 있다. 실제로 스탈린의 소비에트 체제를 보고 ‘하나의 커다란 기업’을 연상한 이들이 많았다.

범위와 영역에서 대영제국을 능가하는 거대 다국적기업이 속출한 20세기 중후반은 확실히 기업이 시장을 압도한 시기였다. 듀폰 창업가의 손자이자 경영 사상가인 알프레드 챈들러는 1970년대에 이미 이러한 대기업을 가리켜 ‘보이는 손’이라고 불렀다. 자본주의가 거대한 진보를 이룬 것은 기업들이 올망졸망하던 ‘시장의 시대’ 19세기가 아니라, 대기업이 지배한 20세기였다.

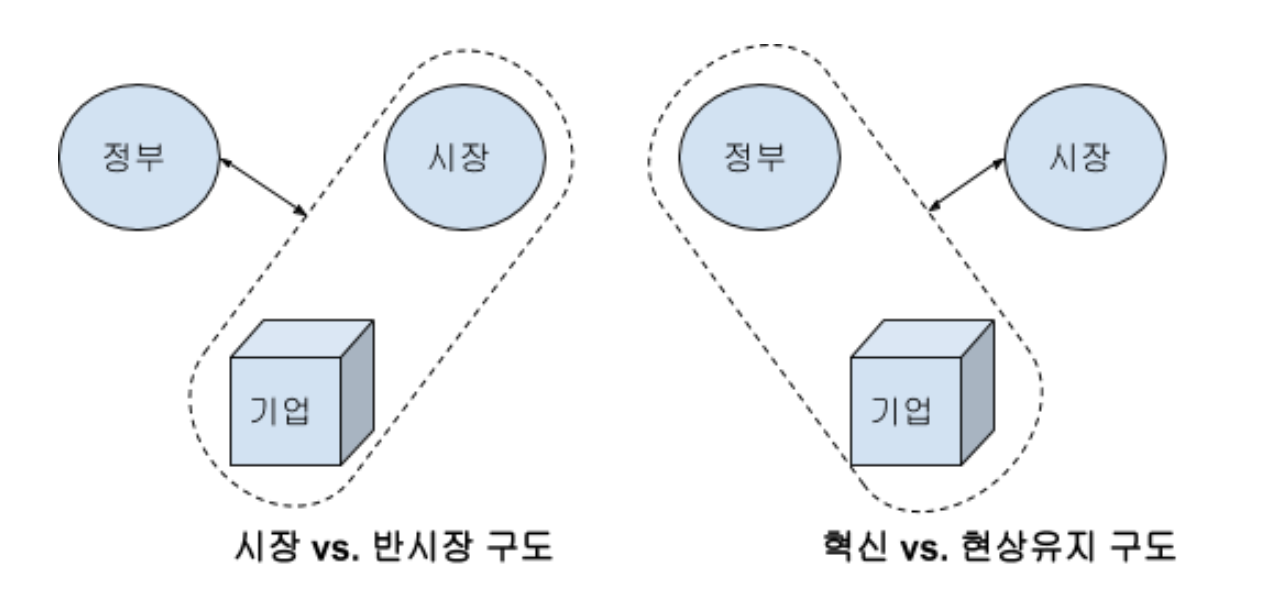

좌우 진영 논리의 핵심은 정부 개입을 강조하느냐, 시장 기능을 강조하느냐다. 하지만 기업이라는 존재의 등장으로 상황은 꽤 복잡해졌다. 삼각관계가 드라마의 원천이듯이, 정부와 시장 사이에서 기업의 행보는 다양한 이야기를 만들어낸다. 특히 정부와 시장이 대립할 때 기업은 일종의 캐스팅보트가 된다.

시장과 대기업의 빅텐트 형성되면

변화에 적대적인 방향으로 간다

정부와 시장 사이의 경계선상에 존재하는 기업은 무엇을 선택할 것인가.

첫째, 기업이 시장과 한데 묶여 정부와 대립하는 구도다. 여기서 말하는 기업은 당연히 대기업이다. 또 시장이란 중소기업, 소액주주, 노동자, 소비자들의 느슨한 연맹이다. 이들은 숫자는 많지만 단일한 목소리를 내기 어렵다. 그러나 협회, 시민단체, 노조, 소비자 단체, 지식인, 일부 정치권이 목소리를 내게 된다. 공정경쟁을 강조하는 친시장 세력은 원래는 대기업과 이해관계가 일치하기 어렵다. 그러나 이들은 때로 범 시장 세력으로서 빅텐트를 형성한다.

정부가 분배를 강조하는 반시장적 입장을 취할 때 이런 구도가 만들어지기 쉽다. 최근 문재인 정부가 내세운 소득 주도 성장 노선이 한 예가 될 수 있다. 정부는 형평과 분배를 대변하고 민간이 이에 맞서는 구도다. 이 프레임의 문제점은 시장의 과민 반응으로 변화에 적대적 분위기가 조성된다는 것이다. 최저임금으로 촉발된 자영업의 반발이 차량 공유 플랫폼 ‘타다’에 대한 거부감으로 이어진다. 스타트업의 혁신적 비즈니스 모델 도입과 대기업의 지배 구조 개선 시도가 모두 시장에 대한 위협으로 거부된다.

정부와 기업이 협력하면

기득권 효과적 압박 가능

두 번째는 정부와 기업이 협력하고 시장 원리는 어느 정도 제한되는 구도다. 박정희 정권이 기업들의 수출 증대를 진두지휘한 것은 널리 알려져 있다. 스칸디나비아 국가들이 정부와 대기업의 조율 아래 외부 불확실성에 대응하는 ‘코포라티즘(조합주의)’도 이에 가깝다.

물론 이러한 방식에는 문제가 있다. 북유럽과 달리 남미의 코포라티즘은 과두 지배 체제로 타락하고 부정부패 등 심각한 부작용을 초래한 바 있다. 이 때문에 국가-기업 조율 방식에 회의적인 시각도 많다. 그러나 기업의 활력과 정부의 정책 리더십의 결합은 인위적으로 국가 경제를 개조할 거의 유일한 수단이라는 의견도 많다. 정부와 기업이 효과적으로 협력할 경우 현상 유지에 집착하는 기득권을 효과적으로 압박할 수 있다.

4차 산업혁명의 시대

정부의 역할 더 중요해져

또 하나의 비판은 “정부가 경제를 리드한다”는 발상 자체가 시대착오적이라는 것이다. 케임브리지의 장하준 교수가 현 정부에 산업정책이 없다고 비판했을 때, 일부 진보적 인사들은 강하게 반발했다(김영배, 2008. 12. 18, “장하준 교수님, ‘진심’이었던가요?”, 한겨레). 과거처럼 정부가 특정 산업을 지정해서 자원을 몰아주는 방식은 더 이상 맞지 않는다는 것이다.

고도성장기와 달리 이제 정부의 역할은 후선 지원, 그리고 규칙 제정에 그쳐야 한다는 주장이 있고 그것이 어느 정도 설득력이 있는 것은 사실이다. 그러나 4차 산업혁명에서 산업정책의 중요성은 이론적으로 실천적으로 재조명되고 있다. 이머징 국가만의 문제가 아니다. 산업 헤게모니를 두고 도전하는 중국은 물론 방어하는 미국도 정부가 산업 문제에 혼신의 힘을 쏟고 있다. 미국은 과거의 미국이 아니다. 산업의 미래를 기업에 일임할 수는 없다는 공감대가 확산된다.

미래를 향한 교두보는

정부가 만들 수밖에

정부의 산업정책을 비판하는 사람들은 정부가 산업 최전선의 변동을 알 수 없다고 주장한다. 이는 전적으로 기업의 영역이라는 것이다. 그러나 전혀 다른 관점도 있다. 기업의 눈은 단기, 그리고 관련 업종에 국한된다. 치열한 경쟁 속에서 새로이 부상하는 업종, 그리고 같은 업종 간 시너지 또는 중복을 파악하기는 쉽지 않다. 개별 산업이 아닌 전체 산업의 분포를 이해하고 시너지를 극대화하려면 한 차원 더 높은 시점이 필요하다.

시장이 실패할 때가 정부가 나설 때다. 우리는 시장 실패라고 하면 가장 먼저 공해부터 떠올린다. 그러나 더 중대한 실패가 있다. 적절한 산업 집단이 육성되었다면 가능했을, ‘기회의 상실’이다. 포항제철, 경부고속도로 등이 없었다면 한국의 제조업 성장은 어느 수준 이상에서 한계에 부딪혔을 가능성이 크다. 스티브 잡스가 스마트폰을 개발했다고 알려져 있다. 하지만 그의 성공은 미국 정부가 주도한 기술 개발 - CPU, RAM, 액정화면, 리튬전지, GPS, 음성인식 - 위에서 가능했다. 만약 정부가 이런 일들을 게을리했다면, 스마트폰 사업의 기회는 상실되었을 것이다. 미래에 필요하게 될 기술 및 인프라의 교두보를 준비하지 않는 것, 이것이야말로 치명적인 시장 실패이고, 뒤집으면 바로 이것이 정부의 할 일이다.

정보통신부의 CDMA 개발

한국 휴대폰 산업의 미래를 준비하다

먼 나라 미국만의 이야기가 아니다. 1990년대 초 한국 정보통신부는 이동통신과 단말기 모두 과도하게 해외 기술에 의존하고 있는 상황을 타개하기 위해 CDMA 개발을 연구개발 사업으로 추진한다. 연구가 성공하여 1996년 세계 최초 CDMA 방식의 디지털 이동통신 서비스가 이루어졌다. 이 때문에 오늘날 세계 시장을 호령하는 한국의 모바일 산업이 등장할 수 있었다. 이것은 아날로그에서 디지털로의 이행이라는 ‘가보지 않은 길’의 개척이었다. 정보통신부는 1,000억 원의 개발비, 연인원 1,000명의 연구원을 투입하여 이 일을 해냈다. 기술적 한계를 극복하기 위해 첨단 기술을 보유하고 있던 퀄컴과의 전략적 제휴도 결행했다. 민간기업에서는 꿈도 꾸기 어려운 일이었다고 할 수 있다.

정부는 뒤로 물러나라는 주장은

혁신과 성장 포기하자는 말과 같아

정부는 시장과 산업을 알 수 없으므로 뒤로 물러나 규제자 역할만 하면 된다는 주장은, 혁신과 성장을 포기하자는 말과 비슷하다고 생각한다. 기업이 현재에 매진하는 동안 미래의 큰 그림은 정부가 그려야 한다. 산업정책은 점점 더 중요해지고 있다.

입체파 회화의 두 개척자 피카소와 브라크는 자신들을 “하나의 로프에 연결된 두 알피니스트”라고 표현했다. 4차 산업혁명 시대의 정부와 기업이 바로 그와 같다. ‘산관협력’이나 코포라티즘은 낡은 이야기처럼 들린다. 그러나 지금 다시 한번 산관협력이 필요하다. 다만 훨씬 더 고도화되고 스마트한 형태로 말이다.

that doctors are calling a new condition”, Business Insider Australia)

재벌 해체? 능사 아냐

정부가 기업과 강력한 파트너십을 구축하려면 우선 파트너인 기업을 잘 알아야 한다. 한국 기업 생태계의 핵심은 경쟁력의 원천이 소수 대기업에 집약되어 있다는 것이다. 역량의 중앙 집중은 장기적으로 개선해야 할 숙제일 수도 있다. 그러나 상황의 변화는 분초를 다툴 만큼 빠르다. 한국경제의 활력 회복을 위해서는 현재 가용한 기회와 자원을 총동원해야 한다.

시사 주간지 <시사인>의 특집 ‘재벌 개혁, 그룹 해체가 능사일까?’에서도 재벌 해체는 한국경제의 답이 아니라는 주장이 제기됐다. 대기업의 갑질, 일감 몰아주기, 계열사 편법 지원 등 부당한 거래 행위가 육안으로 보인다. 개선해야 한다. 그렇다고 그것이 전부는 아니다. 실증 조사에서는 대기업이 한국 산업 경쟁력의 축이라는 다른 측면이 드러난다. 대기업의 하청 기업들이, 독립적 기업에 비해 훨씬 더 좋은 실적과 역량을 보여주고 있는 것이다. 기술 개발에서부터 경영관리, 브랜드 및 마케팅, 글로벌 역량 등 모든 측면에서 대기업은 한국 산업의 ‘린치핀’과 같다. 인정하기 싫어도 인정할 수밖에 없다. 이것을 잘 살리는 방향으로 눈을 돌려야 한다.

한국 경제는 소수 대기업이

연관 기업군 끌고 가는 구조

현실은 인정해야

한국의 기업 생태계는 다수 히든 챔피언들의 집단이 아니라 소수의 스타 대기업이 연관 기업군을 끌고 가는 구조다. 작은 강자들, 그리고 스타트업이 혁신에 강점을 지닌 것은 분명하다. 기존의 성공에 기반한 대기업들은 아무래도 현상에 집착하게 된다. 기술 탈취 같은 문제도 분명히 짚어야 한다. 그러나 그렇다고 해서 대기업을 배제하고 혁신적 벤처가 주도하는 생태계를 만들 수 있을까. 이 질문에 대해 현실에 기반한 답을 추구해야 한다.

스타트업들의 수평적 네트워크가 가장 빛을 발한 세계적 사례가 실리콘 밸리다. 반도체의 초기 개발은 스타트업들의 자유로운 아이디어 교환에서 시작됐다. 이것을 네트워크의 힘이라고 할 수 있다. 그러나 정작 반도체로 돈을 번 것은 누구인가? 인텔, 도시바, 텍사스인스트루먼트, 삼성전자 등 대기업이었다. 4차 산업혁명 플랫폼 경제에서 대기업은 쇠퇴하고 스타트업과 ‘메이커스(미래 산업혁명을 주도할 젊은 개발자들)’의 네트워크가 모든 것을 지배할까. 그렇지는 않을 것 같다. 대규모 자원과 다양한 역량을 보유한 대기업은 혁신의 초반부보다는 중후반부에서 결정적 역할을 한다.

네트워크와 조직은 양자택일의 문제가 아니라 혁신 과정의 전반 후반 국면으로 이해해야 한다. 그런 면에서 한국의 산업은 글로벌 밸류체인의 동향을 살피며 최적의 접점과 타이밍을 찾으려는 탐색을 지속해야 한다. 이 문제를 대기업의 판단에 전적으로 맡길 수는 없다. 전체를 조감하며 전략적 타겟을 찾아내고 신호를 보내는 것은 정부의 몫이다.

재벌 승계하는 3세, 4세

과연 혁신 역량 있는가

정부와 대기업은 혁신이라는 고산을 오르는 두 알피니스트다. 과연 이들은 안락한 평지를 떠나 한계를 극복하려는 의욕에 불타고 있을까. 정부의 또 한 가지 역할은 대기업의 리더십을 예의 주시해야 한다는 점이다. 만약 기업의 리더가 혁신보다는 현상 유지와 기득권 안정에 더 방점을 둔다면 혁신 프레임은 다시 시장 프레임으로 퇴행할 수도 있다.

4차 산업혁명에 즈음하여 국내 재벌 대부분에서 3세 또는 4세 승계가 진행되고 있다. 민주주의에서 정권 교체가 그러하듯, 기업의 지속가능한 발전을 위해서도 승계는 중요하다. 재벌 총수의 세대 교체는 일단 생물학적인 젊음의 확보라는 면에서 의미가 있다. 더 나아가 이들이 사업과 기술의 혁신 주체로서 의지와 역량을 가지고 있는가가 체계적으로 검증되어야 할 것이다.

민주주의 체제에서 오너 기업 외에 리더십의 자녀 승계가 인정되는 분야는 거의 없다. 왜 기업 경영에서만 이러한 승계가 허용되는가. 어떤 사람들은 기업 총수의 자리가 신성불가침의 옥좌이기 때문이라고 보는듯하다. 기업의 오너가 만약 그런 생각에 젖어 있다면 그 사람은 자격이 없다. 기업 리더는 수천 개의 칼로 녹여 만든, 그래서 삐끗하면 전체가 목숨을 잃을 수도 있는 위태로운 ‘철왕좌’이어야 한다. 원칙적으로 자본주의 기업에서는 실적이 악화되면 바로 경영진이 교체되고 더 심하면 기업 자체가 도산한다. 그 자리에서 버티고 있는 것만으로도 매 순간이 검증이다. 다만 대기업의 힘이 커지면서 외부의 검증이 점점 어려워지고 심지어 어떤 잘못을 해도 지분의 힘으로 승계를 밀어붙이는 시스템이 구축된다면 큰 문제가 아닐 수 없다. 이미 그런 기업들이 몇 개 있다.

“내 회사 내 자식에게

물려주겠다는데 감히 누가..”

그런 오너는 리더 자격 없다

창업 이래 숱한 위기와 고난을 극복해 온 재벌들이지만 신세대 총수들이 선대의 의지와 역량을 제대로 계승하고 있는가에 대해서는 우려가 없지 않다. “내 회사 내 자식에게 물려주겠다는데 누가 감히” 같은 말로 넘어갈 일이 아니다. 리더를 선정하고 검증하는 과정에 이해관계자들의 합리적 참여와 이를 위한 제도적 개선이 필요하다. 정부도 이해관계자다. 아무런 어려움도 없이 총수의 자리에 오른 기업 리더로부터 국가 산업에 기여할 무거운 책임감, 위험을 무릅쓰고 혁신에 뛰어들 전략적 의지를 기대하기란 불가능하다.

혁신이냐, 현상 유지냐

오로지 이 기준으로

정부와 기업의 협력은 ‘혁신 대 현상 유지’의 프레임 위에서 이루어져야 한다. 정부와 대기업의 협력은 많은 의심과 저항을 불러일으킬 수 있다. 이 협력이 혁신과 변화를 지향할 때 장기적으로 지지와 추진력을 얻을 수 있다. 만약 정치권력과 기업이 사적 이익을 위해 담합하거나 유착하는 것이라면 퇴행적일뿐만 아니라 오래 갈 수도 없다. 대기업 지배 구조에 대해서도 혁신을 추구하면 지원을, 기득권에 머물면 견제하는 방식으로 방향성을 명확하게 해야 한다. 자녀 승계든 사업 다각화든 모든 문제에서 친 혁신인가 반 혁신인가가 일관된 기준이 되어야 한다. 이 부분에서 오해가 생길 수 있다. 그렇다면 기업의 승계나 경영 방침에 정부가 관여할 수 있도록 제도화해야 한다는 말인가라는 반문은 당연히 나올 수밖에 없다. 이것은 어떤 ‘예민한 경계’에 관한 문제다. 여기에 대해서는 사회적 관행이나 합의에 의존할 수밖에 없을 것이다. 사회적 압력도 이 기준을 가지고 일어나야 한다.

시장 대 반시장, 성장 대 분배

2분법으로는 미래 파고 못 넘어

글로벌 밸류체인은 요동치고 있다. 환경의 격변에 대응하기 위해 나서야 할 두 주역은 현재로서는 정부와 대기업이다. 이들이 혁신과 미래 산업을 화두로 함께 고민하고 역할을 분담해야 한다. 정부가 국가 혁신을 진정으로 우선할 때, 혁신을 꿈꾸는 기업과 기득권을 지키려는 기업은 저절로 구별될 것이다. 현재 우리 사회는 시장 대 반시장, 성장 대 분배라는 이분법에 갇혀 있다. 이런 프레임에서는 모든 변화 시도가 반시장으로 간주되거나 정반대로 분배로 간주된다. 우리 사회에서 정부의 정책, 기업의 경영에 대한 담론은 순식간에 이 이분법 속에 빠져들고 만다. 4차 산업혁명의 정부와 기업을 묶어줄 또 다른 경부고속도로 또 다른 CDMA를 찾아내고 이를 통해 프레임을 바꿔가야 할 때다.

<참고자료>

Stephen S. Cohen, J. Bradford DeLong, 2016, Concrete Economics: The Hamilton Approach to Economic Growth and Policy, Harvard Business Review Press

앨프리드 챈들러, 김두얼, 신해경, 임효정 역, 2014, <보이는 손>, 지식을만드는지식

윤홍근, 2013, “한국정부의 경제적 역할 변화와 시장제도의 변화: 1980년대 초 ‘안정화 시책’에 대한 담론제도주의 분석”, 한국정치연구 제 22집 제 1호

Leonardo Burlamaqui, Ana Celia Castro, Ha-Joon Chang, 2000, Institutions and the Role of the State, Edward Elgar

Mariana Mazucato, 2013, The entrepreneurial state: debunking public vs. private sector myths, Anthem Press

이근 외, 2014, <산업의 추격, 추월, 추락: 산업 주도권과 추격사이클>, 21세기북스

Joseph E. Stiglitz, Justin Yifu Lin, 2013, THE INDUSTRIAL POLICY REVOLUTION I: The Role of Government Beyond Ideology, Palgrave Macmillan

Dave Mock, 2005, the Qualcomm Equation: How a Fledgling Telecom Company Forged a New Path to Big Profits and Market Dominance, AMACOM

이종태, 2017.01.20, “재벌 개혁, 그룹 해체가 능사일까?”, 시사인 (https://www.sisain.co.kr/news/articleView.html?idxno=28226)

Mike Hobday, 1994, “The Limits of Sillicon Valley: Critic of Network Theory”, Technology Analysis and Strategic Mangement

< 저작권자 © 태재미래전략연구원, 무단전재 및 재배포 금지 >